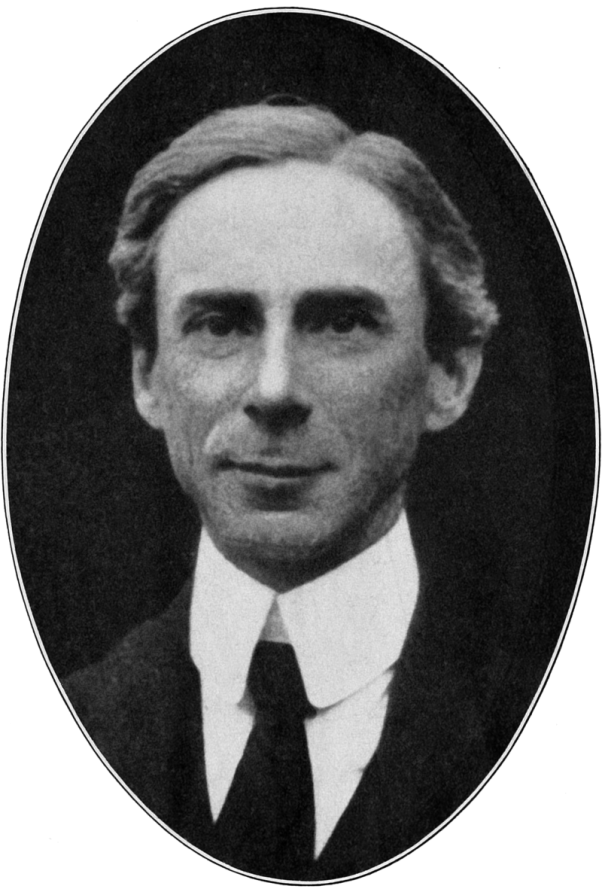

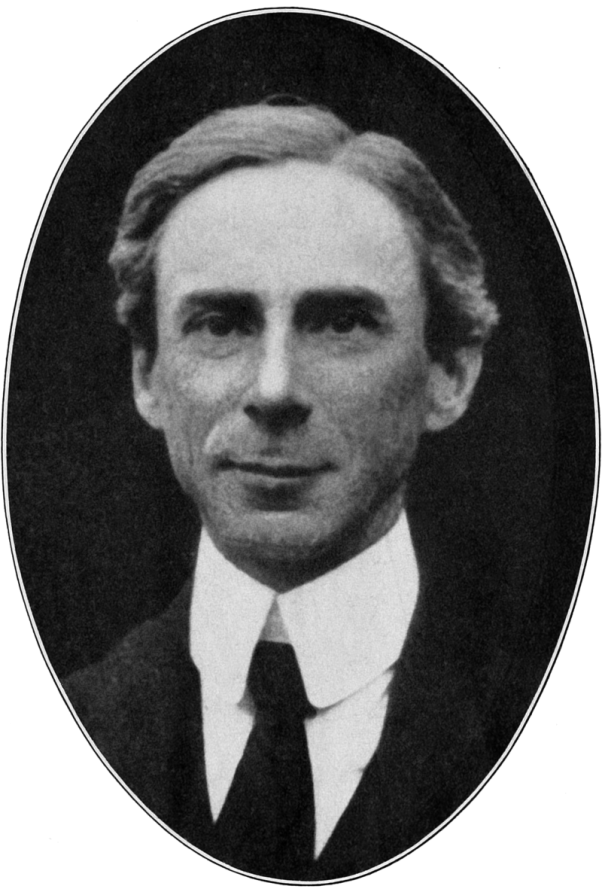

Андрей Незванов et Russel Вertrand

О Власти

Power. A New Social Analysis

|

|

||

Книга Бертрана Рассела "О Власти", впервые изданная в 1938-м году, не была переведена на русский язык. Поэтому мы восполняем здесь этот пробел в нашем общем образовании. | ||

Андрей Незванов et Russel Вertrand

О Власти

Power. A New Social Analysis