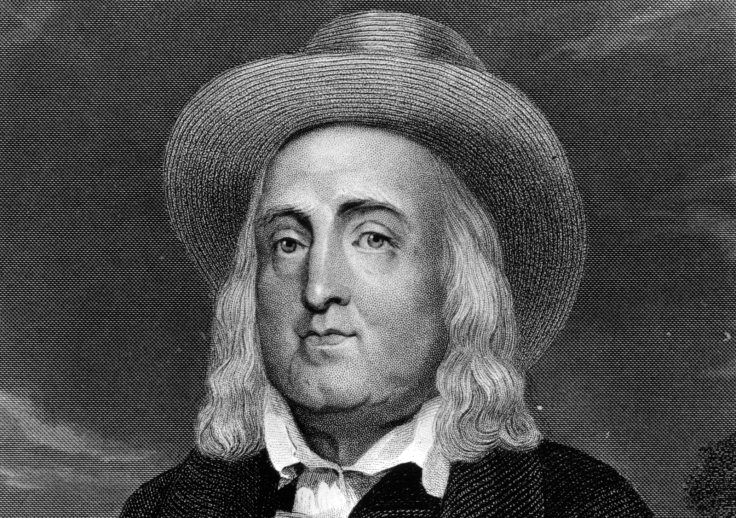

Jeremy Bentham. An introduction to the principles of morals and legislation

- -- "Позвольте ему договориться с самим собой, захочет ли он вообще отказаться от этого принципа; и если так, то пусть он подумает, что же все его рассуждения (особенно в вопросах политики) могут составлять?".

- -- Он должен решить сам с собой: будет ли он судить и действовать вообще без всякого принципа, либо изберёт какой-то другой принцип (?).

- -- "... действительно ли принцип, который он считает найденным, является каким-то отдельным умопостигаемым принципом, или же это вообще никакой не принцип, но - своего рода фраза, которая по сути выражает не больше и не меньше, чем простое словесное обоснование (доказывание правоты) его собственных необоснованных чувств, то есть того, что у другого человека он мог бы назвать капризом".

- -- "Если имярек склонен думать, что его собственное одобрение или неодобрение, приложенное к идее поступка без всякого учета его последствий, является достаточным основанием для его суждения и действия, пусть он спросит себя, должно ли его чувство быть мерилом добра и зла, или стандартом правильного и неправильного, (right and wrong) по отношению к каждому другому человеку или же мнение, мысль (sentiment) каждого человека имеет такую же привилегию быть мерилом самой себя (?)".

- -- Пусть, дескать, он спросит сам себя, не является ли его принцип - хотя речь шла об идее, а не о принципе, - деспотическим и враждебным всему остальному человечеству?

- -- На шестом шаге, предполагающем признание равенства всех и всяческих идей, мнений и мыслей любого человека, то есть, фактически, полную безыдейность, Иеремия вчуже задаётся вопросом:

- -- "Нет! Чувство, предлагаемое в качестве стандарта, должно быть основано на размышлении. И тогда - говорит Иеремия - пусть он скажет, на какие частности должно быть обращено размышление. Если на частности имеющие отношение к полезности действия тогда пусть он скажет не является ли это отказом от своего собственного принципа и заимствованием помощи от того самого принципа в противоположность которому он его устанавливает; если же не на этих частностях, то на каких других частностях?".

- -- "Если имярек хочет решить проблему и частично принять собственный принцип, а частично принцип полезности, пусть он скажет, как далеко он его примет (?)".