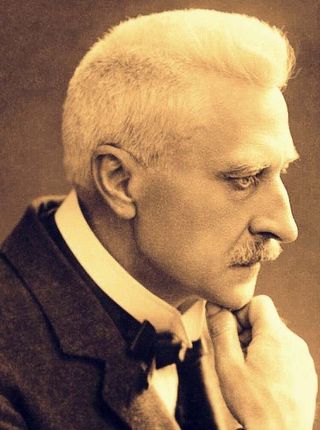

Рудольф Отто

|

|

||

Практическая модернизация евангелической веры в направлении большей эмоциональности, против рациональности - в согласии с "трендом", наметившимся в психологии. Или компенсация самооценки атеиста в ущербной её части: именно, в части нехватки веры, в условиях моды на веру в кругах так наз. "истэблишмента". Вот вполне очевидные мотивы, могущие побудить евангелиста Рудольфа Отто к предприятию, описанному на страницах его книги "Священное": а именно, к сотворению психологического суррогата веры | ||

Рудольф Отто