ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ.

§ 1.1. ПОЛЕТЫ В КОСМОСЕ И ТИПЫ ДВИГАТЕЛЕЙ

,

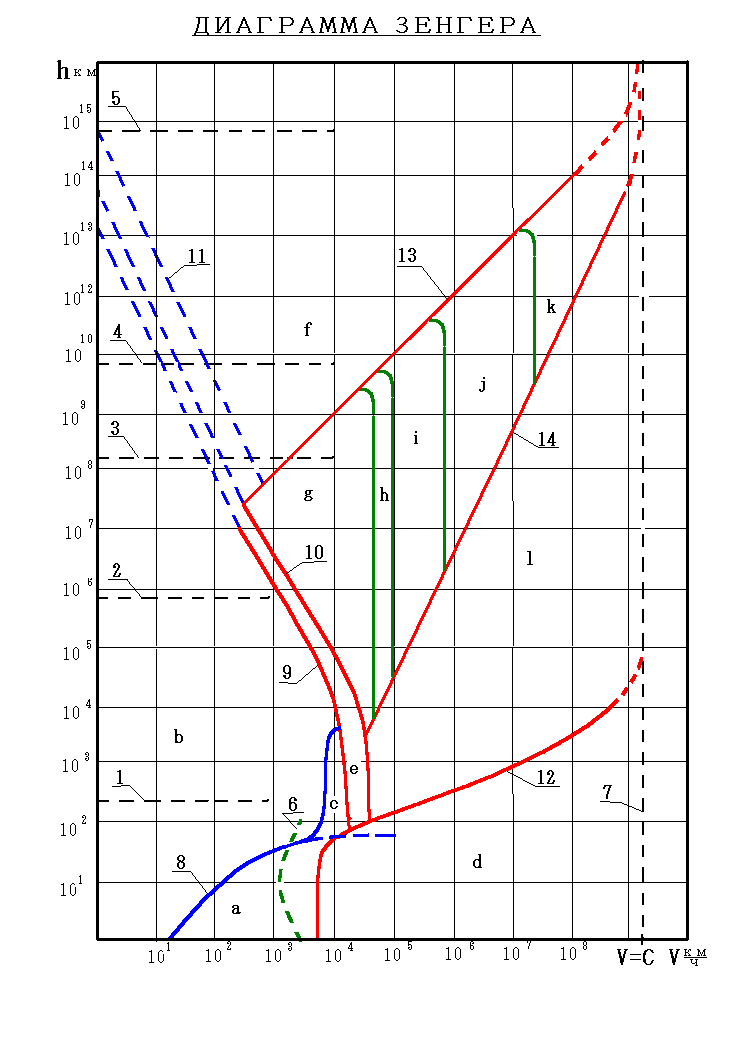

-- скорость истечения рабочего тела из двигателей (относительно летательного аппарата),

- первая космическая скорость, которую необходимо превзойти для длительных полётов вблизи Земли.

- вторая космическая скорость, которую необходимо превзойти для обеспечения межпланетных полётов.

- третья космическая скорость, которую необходимо превзойти для выхода из сферы ыпритяжения Солнца.

Ряд характерных расстояний от Земли.

- --

Техническая граница атмосферы

- -- Расстояние до Луны

- -- Расстояние до Солнца

- -- Расстояние до границ Солнечной системы

- -- Расстояние до соседней планетной системы

- -- Расстояние до Луны

- --

Скорость звука

- -- Скорость света в вакууме

- -- Граница аэродинамических возможностей

- -- Первая космическая скорость VI

- -- Вторая космическая скорость VII

- -- Третья космическая скорость VIII

- -- Предел по нагреву ЛА

- -- Кривая предельной дальности при длительности полета 10 лет в один конец.

- -- Кривая предельных перегрузок (a=2g).

- -- Скорость света в вакууме

§ 1.2. КЛАССИФИКАЦИЯ КОСМИЧЕСКИХ ЭНЕРГОДВИГАТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК.

.

.

, т. е.

.

|

тип реактора |

твердая активная зона |

жидкая активная зона |

газообразная активная зона |

|

|

|

|

|

и отношения

могут достигать соответственно 10-8 и 10-4.

, т.е.

.

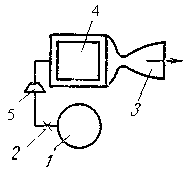

Рис. 8. Классификация энергетических установок космических аппаратов.

§ 1.3. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ДВИГАТЕЛЬНУЮ УСТАНОВКУ.

в выходном сечении двигателя площадью F:

, где

;

.

. Важен при наличии внешнего аэродинамического сопротивления движению ЛА (для спутников Земли).

Следовательно:

.

-- период работы двигателей.

.

, для теплообменника ДУ

.

-- потери на всех участках электрической цепи (джоулево тепло).

,

-- подведенная к рабочему телу мощность.

-- потери на теплоотдачу в элементы конструкции.

,

-- полное теплосодержание рабочего тела.

-- потери энергии при идеализированном разгоне рабочего тела, т. е. при превращении полного теплосодержания в идеализированную кинетическую энергию струи.

-- термический КПД учитывает потери с унесенным потоком (например, потери на диссоциацию и ионизацию без последующей рекомбинации).

-- потери скорости в разгонном устройстве по сравнению с идеализированной.

§ 2.1. АККУМУЛЯТОРЫ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГИИ (ЯДЕРНО - ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА)

§ 2.1.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ЯДЕРНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ

- --

Тип ядерной реакции (распада, деления, синтеза, аннигиляции).

- -- Назначение устройства.

- -- Тип первичного преобразователя.

- -- Характер работы во времени (стационарный, импульсный).

- -- Возможность регулирования (саморегулирующиеся, нерегулирующиеся, регулирующиеся).

- -- Геометрия активной зоны.

- -- Вид ядерного горючего.

- -- Фазовое состояние ТВЭЛ (тепловыделяющих элементов).

- -- Вид теплоносителя.

- -- Наличие воспроизводства ядерного горючего.

- -- Уровень мощности.

- -- Конструктивные признаки.

- -- Конструкция защиты.

- -- Стоимость вырабатываемой энергии.

- -- Надежность функционирования.

- -- Назначение устройства.

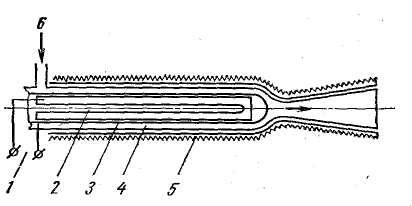

§ 2.1.2. РАДИОИЗОТОПНЫЕ ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

§ 2.1.2.1. УСТРОЙСТВО, КЛАССИФИКАЦИЯ, ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

- --

электронный, когда ядро испускает электрон и антинейтрино;

- -- позитронный, когда испускается позитрон и нейтрино;

- -- электронный захват, т.е. захват ядром электрона с K и L оболочек.

- -- позитронный, когда испускается позитрон и нейтрино;