С.Э. Воронин

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ

И ПРАВА

Красноярск - 2013

Часть первая.

Преступные психотипы: теолого-криминологический анализ преступного поведения

ПРЕДИСЛОВИЕ ОТ АВТОРА

1. Введение в проблематику современной теологии и криминологии

2. Криминальные психотипы:

теолого-криминологический анализ преступного поведения

2.1. Преступный психотип русского "христианина"

было много разбойников и что в народной фантазии они срослись с величественной декорацией дремучих лесов России и великих российских рек. С образом разбойника у русского мальчишки связано представление о малиновом кушаке на красной рубахе, свободолюбивой песне, вольной, широкой, размашистой жизни. Быть может, это еще и потому, что в старые времена, когда народ чувствовал себя угнетенным барами и чиновниками, он часто видел в разбойнике-бунтаре своего защитника против господского засилья. Кто же из разбойников особенно полюбился России? Царь-разбойник - Стенька Разин. Великодушный и жестокий, бурный и властный, Стенька восстал против властей и звал под свой бунтарский стяг недовольных и обиженных. И вот замечательно, что больше всего в Разине легенда облюбовала его дикий романтический порыв, когда он, "веселый и хмельной", поднял над бортом любимую персидскую княжну и бросил ее в Волгу-реку - "подарок от донского казака", как поется о нем в песне. Вырвал, несомненно, из груди кусок горячего сердца и бросил за борт, в волны... Вот какой он, этот популярный русский разбойник!" (20. С.61). В этом примере также отчетливо просматривается русское садомазохистское начало - как в образе самого Стеньки Разина, так и в русском этносе вообще.

2.2. Теолого-криминологический анализ текста Талмуда

Отношение к чужой собственности

Отношение к смерти - к своей и чужой

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ИССЛЕДОВАНИЕ

1. Осмотр и описание объектов исследования

(провели эксперты И.И. Иванов, П.П. Петров, А.Н. Хрепков)

- -- Иуадаизм является основной авраамистической ("богооткровенной") религией, от которой берут свое начало две другие мировые религии - христианство и ислам. Для иудаизма совершенно не свойственен активный прозелитизм, как, например, для христианства и ислама, и, сопутствующая этому резкая публичная критика иных религиозных организаций и учений, так как для того, чтобы обратиться в иудаизм, необходимо быть евреем, что практически исключает вовлечение в данную религию лиц другой национальности. Иудаизм первым из всех религий провозгласил монотеизм, углублённый учением о сотворении человека Богом по своему образу и подобию -- следствием чего является любовь Бога к человеку, стремление Бога помочь человеку и уверенность в конечной победе Добра. Это учение дало и даёт повод к глубочайшим философским и религиозным прозрениям, обнаруживая глубину своего содержания в течение веков всё с новых и новых сторон.

- -- Понятие о Боге как абсолютно Совершенном, не только абсолютном Разуме и Всемогуществе, но и источнике Благости, Любви и Справедливости, который выступает по отношению к человеку не только как Творец, но и как Отец.

- -- Понятие о жизни как о Диалоге Бога и Человека, -- ведущемся как на уровне индивидуума, так и на уровне народа (проявление Провидения в национальной истории) и на уровне "всего человечества как единого целого".

- -- Учение об абсолютной ценности Человека (как индивидуума, так и народов и также всего человечества в целом) -- как бессмертного духовного существа, созданного Богом по Своему образу и подобию, учение об идеальном назначении человека, заключающемся в бесконечном, всестороннем, духовном усовершенствовании.

- -- Учение о равенстве всех людей в их отношениях к Богу: каждый человек является Сыном Божьим, каждому открыта дорога к совершенствованию в направлении соединения с Богом, всем людям даются средства к достижению этого предназначения -- свободная воля и божественная помощь.

- -- При этом у еврейского народа есть особая Миссия (то есть Избранность), заключающаяся в том, чтобы донести эти Божественные истины до человечества и через это помочь человечеству приблизиться к Богу. Для реализации этой задачи Бог заключил с еврейским народом Завет и дал ему заповеди. Божественный Завет неотменим; и он налагает на еврейский народ более высокий уровень ответственности.

- -- Иудаизм предлагает всем людям и народам (неевреям) принять необходимый минимум моральных обязательств, налагаемых Торой на всё человечество: в то время как евреи обязаны соблюдать все 613 извлеченных из Пятикнижия предписаний (мицвот), неееврей, который считается участником завета, заключенного Богом с Ноем (Быт. 9:9), обязан выполнять лишь семь законов Ноевых сынов (Быт.10). В то же время, иудаизм принципиально не занимается миссионерством, то есть не стремится к прозелитизму (на иврите -- гиюр) и является национальной религией еврейского народа.

- -- Учение о полном господстве духовного начала над материей, но при этом духовной ценности также и мира материального: Бог -- безусловный Владыка материи, как её Творец: и Он вручил Человеку господство над материальным миром, чтобы через материальное тело и в материальном мире осуществить своё идеальное назначение;

- -- Учение о приходе Машиаха (Мессии, слово происходит от ивр. ?????????, "помазанник", то есть царь), когда "И перекуют мечи свои на орала и копья свои -- на серпы; не поднимет народ меча на народ, и не будут больше учиться воевать ... и наполнится вся земля познанием Господа" (Ис.2:4).

Анализ отдельных высказываний о национальных, расовых и религиозных группах, имеющихся в текстах представленных печатных изданий

Таблица N 5. Исследование семантического поля Талмуда

|

|

|

||

|

|

|

|

Другие религии (кроме иудаизма) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

так как если бы они узнали чему мы учим о них, они бы убивали нас открыто." |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Hikkoth Akum X1: "Не выказывайте милосердия гоям." |

- -- В тексте Талмуда содержится информация, побуждающая к действиям против представителей других религий.

- -- В тексте Талмуда имеются высказывания, свидетельствующие о религиозной нетерпимости.

[подпись] П.П. Петров

ЛИТЕРАТУРА

- -- Белявская, О.А. Организованная преступность в Японии: научно-аналитический обзор. М. 1990.

- -- Голик, Ю.В. Личность случайного преступника: Криминологические и уголовно-правовые проблемы: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Томск.1981.

- -- Достоевский, Ф.М. Полное собрание сочинений. Санкт-Петербург. 1895. Т. 11.

- -- Зернов, В. Критический очерк антропологических оснований криминальной теории Ломброзо. Санкт - Петербург. 1986.

- -- Камю, А. Бунтующий человек. М. 1990.

- --

Ломброзо, Ч. Новейшие успехи науки о преступнике

/ Пер. Раппопорта. 1892. - -- Лунев, В.В. Преступность XX века. Мировой криминологический анализ. М. 1997.

- -- Мина, Р. Мафия против закона / Пер. с итал. М. 1988.

- -- Познышев, С.В. Криминальная психология: Преступные типы. Ленинград. 1926.

- -- Познышев, С.В. Основные начала науки уголовного права. Санкт - Петербург. 1912. Т.1.

- -- Ред. статья // Криминалистика за рубежом. 1993. N15.

- -- Ферри, Э. Уголовная социология. Санкт - Петербург. 1908.

- -- Философский энциклопедический словарь. М. 1983.

- -- Фресс, П. О психологии будущего. Хрестоматия по психологии/ Под ред. А.В. Петровского. М. 1987.

- -- Shur, E. Our criminal society. New-York. 1971. P. 154.

- -- Bollnow, O.F. Existenzphilosophie. Stuttg. 1960.

- -- Camus, A. Essais. Bibliotheque de la Pleiade. P. 1965.

- -- Posner, G.L. Warlords ob crime: chinesse secret soc. the new Mafia. New-York. 1988.

- -- Кудрявцев, Ю.Г. Три круга Достоевского: событийное, социальное, философское. М. 1979.

- -- Шаляпин, Ф.И. Маска и душа. М. 1989.

- -- Достоевский, Ф.М. Идиот. М. 1981.

- -- Абрамкин, В.Ф., Чижов Ю.В. Как выжить в советской тюрьме. Красноярск. 1992.

- -- Ганнушкин, Г.Б. Особенности эмоционально-волевой сферы при психопатиях // Психология эмоций: Тексты. М. 1984.

- -- Уточкин, В.М., Александров, А.П. Выявление и содержание в колонии психически аномальных личностей // Исправительно-трудовые учреждения. 1982. N 19.

- -- Антонян, Ю.М. Преступность и психические аномалии // Советское государство и право. 1979. N 7.

- -- Энциклопедия преступлений и катастроф: убийцы и маньяки. М. 1996.

- -- Гуров, А.И. Профессиональная преступность: Прошлое и современность. М. 1990.

- -- Торвальд, Ю. Век криминалистики. М. 1991.

- -- Короленко, В.Г. Бытовые явления. Полн. собрание сочинений. Т.6. М. 1971.

- -- Французские повести и рассказы XIX века. М. 1989.

- -- Чехов, А.П. Рассказы и повести. М. 1970. Т.2.

- -- Гиляровский, В. Москва и москвичи. М. 1981.

- -- Толстой, А.Н. Хождение по мукам. Т.1. Фрунзе. 1962.

- -- Завалишин, В. Нострадамус как дальний предтеча футурологов. М. 1991.

- -- Иоффе, Э. Евреи по страницам истории. М. 1997.

- -- Климов, Г. Божий народ. Краснодар. 1999.

- -- Достоевский, Ф.М. Полное собрание сочинений. Санкт-Петербург. 1895.

- -- Владимиров, Д. Богом избранный народ? Краснодар, 1999. С.51.

- -- Тополь, Э. Возлюбите Россию, Борис Абрамович! Открытое письмо олигархам // Аргументы и факты. 1998. N38.

- -- Бабель, И.Э. Закат // Конармия. Баку. 1989.

- -- Бабель, И.Э. Одесские рассказы // Конармия. Баку. 1989.

- -- Климов, Г. Красная каббала. Краснодар. 1998. С.178.

- -- Суворов, В. Аквариум. М. 1991.

- -- Иорданов, М. Дело N666. Террор. Махачкала: Изд-во "Юпитер". С.207.

- -- Коран. Перевод Э.Р. Кулиева. М. 2003.

- -- Ирмияева, Т.Ю. История мусульманского мира. Пермь. 2000.

- -- Кожушко, Е.П. Современный терроризм: анализ основных направлений/ Под общ. Ред. А.Е. Тарасова. 2000.

- -- Гилкрист, Д. Коран - священная книга мусульман. Интернет-ресурс www.answering-islam.org.

- -- Жданков, Н.В. Ислам на пороге ХХ1 века./ Н.В. Жбанков, А.А. Игнатенко. М. 1989.

- -- Хофман, Б. Терроризм: взгляд изнутри. М. 2003.

- -- Ключников, Б.Ф. Исламизм, США и Европа: война объявлена! М. 2003.

- -- Якубов, О. По следам Бен Ладена. М. 2001. С.86.

- -- Мещерский, А. Война ХХ1 века// Аргументы и факты.1999.15 сентября.

- -- Мирский, Г.И. "Политический ислам" и западное общество// Полис.2001.N1.

- -- Hazelwood, R.R. and Bargess, A. (eds) Practical aspects of Rape Investigation: a multidisciplinary approach. Amsterdam, 1987; Elsevier. Resler, R.K.Barges, A.W. and Douglas I.E. Sexsual Nomicide: Patterns and motives: Lexington, 1988.

- -- Кантер, Д. Психологический профиль преступника / В сб. "Проблемы использования нетрадиционных методов в раскрытии преступлений". М. 1995.

- -- Антонян, Ю.М., Верещагин, В.А. Розыскной портрет серийных сексуальных убийц / В сб. "Проблемы использования нетрадиционных методов в раскрытии престплений". М. 1995.

- -- Tabachnick, B.D. Fidell, L.S. Using Multivariate Statisting. London: Harper end Row. 1983.

- -- Антонова, С. Девятилетний вампир и феномен Чикатило // Аргументы и факты. 1997. N 37.

- -- Теория доказательств в советском уголовном процессе: Часть особенная /Под ред. Н.В. Жогина. М.: Изд-во "Юридическая литература". 1967.

- -- Грановский, Г.Л. Природа, причины экспертных ошибок и пути их устранения / В сб.: Новые разработки и дискуссионные проблемы теории и практики судебной экспертизы. М. 1983.

- -- Краснобаева, А.Ю. Экспертные ошибки: причины, последствия, профилактика: Автореф. дис...канд. юрид. наук. Волгоград. 1997.

- -- Белкин, Р.С. Курс криминалистики. М.1997. Т.2.

- -- Философский энциклопедический словарь. М. 1983.

ТАЙНЫ МИРОЗДАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ И РЕЛИГИИ

"Если долго всматриваться в Бездну, то рано или поздно Бездна всмотрится в тебя!"

Ф. Ницше

Самое невероятное открытие последних лет - так его окрестили астрофизики - обнаружил орбитальный космический телескоп НАСА "Хаббл" (см. фото НАСА). С его помощью были получены снимки, на которых ученые разглядели четкие очертания плывущего белого города. Американский ученый Роберт Харрингтон, доктор астрофизических наук, говорит: "Это, что называется, необъяснимо, но факт. Когда мы просматривали орбитальные снимки, то сразу обратили внимание на темное пятнышко на двух из них. Я вооружился мощной лупой и не поверил своим глазам: пятнышком оказалась сияющая структура, напоминающая город. Разница лишь в том, что он плыл!" Участок неба, на котором обнаружили небесный Китеж-град, пересняли с максимальным для "Хаббла" разрешением. Плывущий город появился вновь. Компьютерный анализ фотоснимков показал: движение загадочного сооружения совпадает с перемещением окружающих галактик. Однако при трехмерном моделировании этой части Вселенной астрономы были потрясены еще больше. Оказывается, не "город" удаляется от нас, а мы от него. Изображение наглядно показало: галактики разбегаются именно от той точки, где он расположен. А значит, он и является центром Вселенной.

- -- Символ новой религии, которую принесет в Мир будущий Мессия (как известно, Андрей Первозванный был первым христианским миссионером у славян).

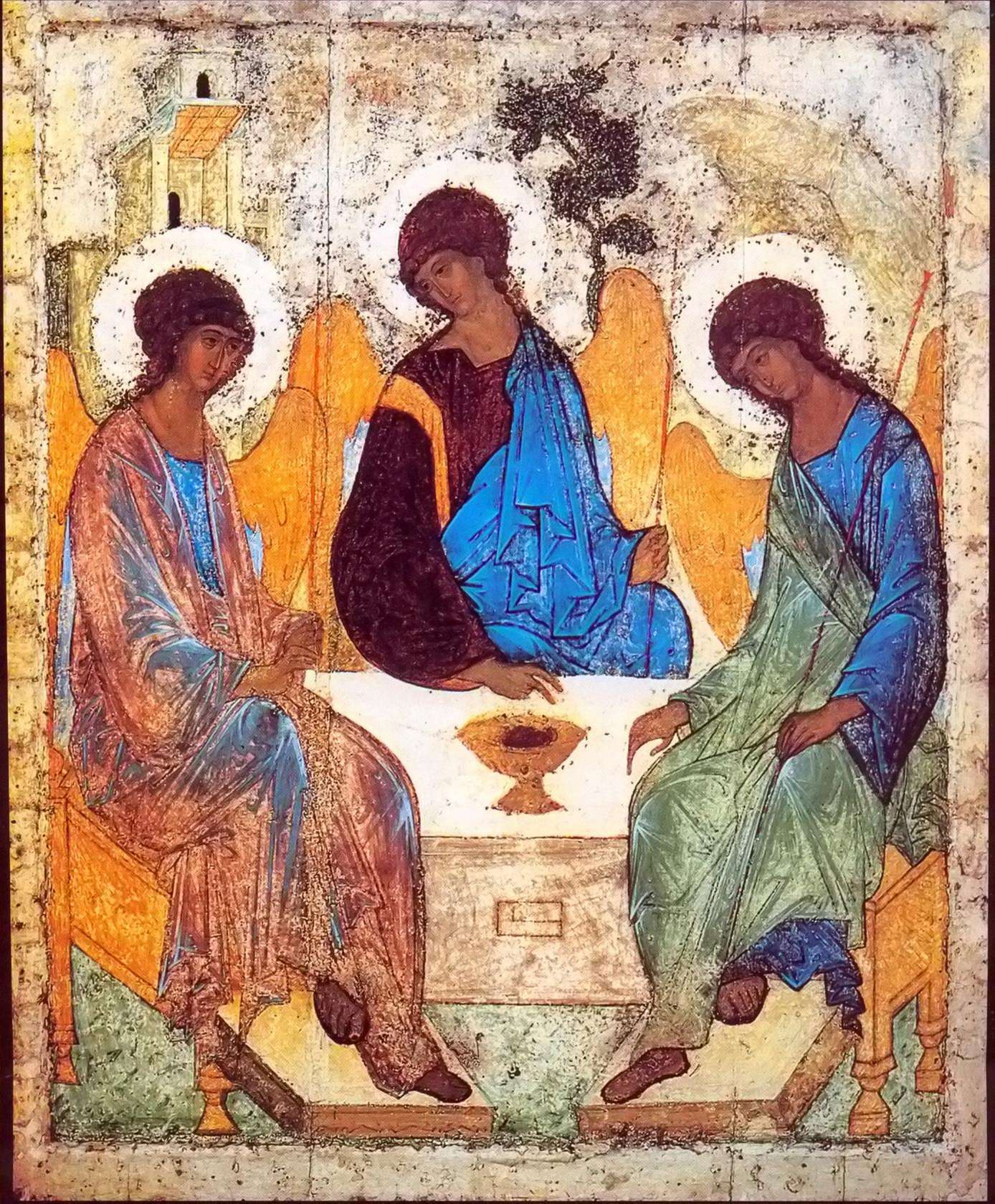

- -- Морской андреевский флаг, который символизирует крест Андрея Первозванного, вновь указывает нам на морскую, космическую природу Махди, за которым стоит Океан (образ которого мы также можем видеть внизу на иконе Андрея Рублева "Пресвятая Троица) - Всемогущий Бог. Кстати, как интересно получается, дорогой читатель! Ведь выходит, что Андрей Рублев, как когда-то его великий тезка Андрей Первозванный, своей иконой "Пресвятая Троица" возвестил Россию, а затем и весь мир о приходе нового Мессии. В верхней части креста Мишель Нострадамус изобразил корону -- символ Божественной власти. На то он и Великий Король, Царь Царей -- Махди. В нижней части креста хорошо просматривается половина лица (короткие русые волосы, широкий лоб, глаза и часть носа) 12-го сокрытого Имама. Это же лицо мы можем наблюдать и на самом высоком здании современного города, изображенного внутри Колеса Истории. Слева на рисунке 18 мы видим, как воина -- крестоносца в одежде испанского конкистадора обвивает и душит зеленый змей (очевидно, имеется в виду алкоголизм христиан), которого он "пригрел на груди" - печальный символ современного состояния христианской церкви. В центре рисунка стоит человек в красном платье - того же цвета, что и манжет на рукаве Бога. Это - Махди, он же Огмий - кельтский Бог огня (на огненное, Божественное происхождение Махди указывает красный цвет его одежды, на кельтское происхождение - его длинные огненно - рыжие волосы друида), так как орел слева подает ему царскую корону. Махди львиным хвостом очищает голубой шар планеты Земля от всяческой скверны. Причем делает это танцуя, потому что на ногах у него - деревянные туфли для степа, а на шее - небесный колокольчик.

План издания N11

Сергей Эдуардович Воронин

доктор юридических наук, профессор

Актуальные вопросы религиоведения

И ПРАВА

Монография

Печатается в авторской редакции

ИД N 02390 от 17.07.2000

ПД N 16-017 от 10.07.2000

СЭЗ N 24.49.07.953 П 000315.07.03 от 21.07.2012

Подписано в печать _22.03.2013 г.

Формат Р 60х84. Бумага типографская. Гарнитура Таймс.

Печать офсетная. Усл. печ. листов 10,8.

Тираж 1000 экз. Заказ 213

138

123

139