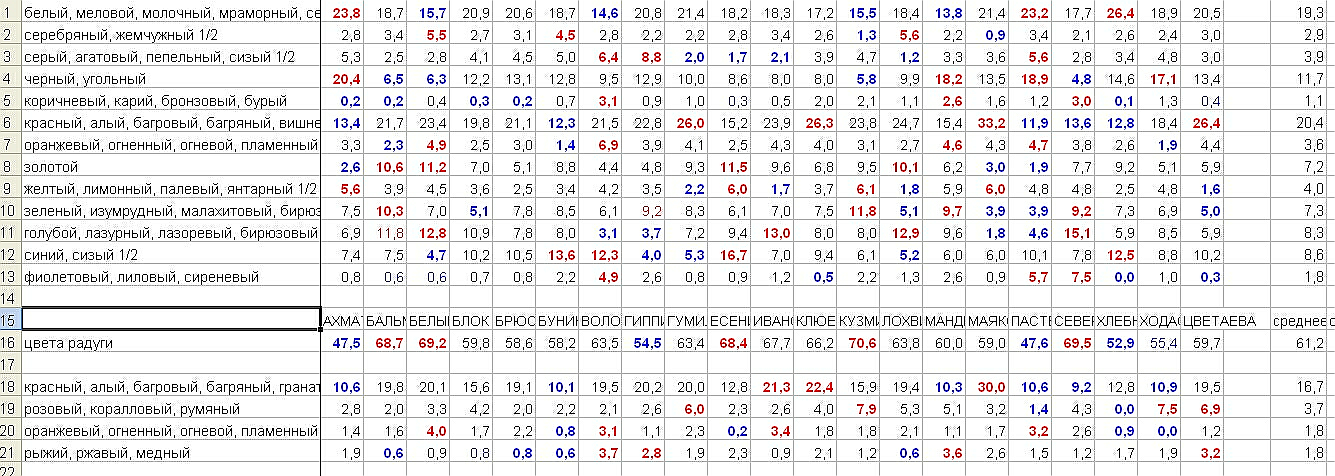

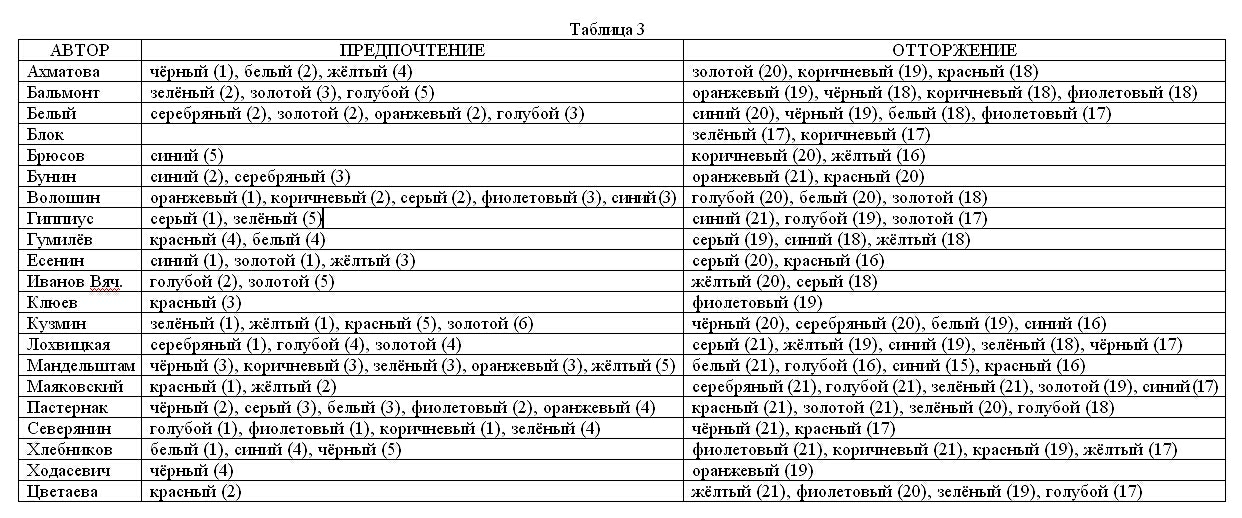

В среднем у исследованных поэтов на группы I, IV, VI приходится 50% упоминаний цвета, т. е. оттенки белого, чёрного и красного занимают около половины каждой палитры. Но таково положение и во всей русской поэзии, и в русском языке вообще, и не только в нём [29, 50-80; 35], поэтому превалирование трёх цветов в творениях поэта ещё не говорит о его предпочтениях (группа I входит в тройку избранных у всех, группа VI - у 19, группа IV - у 12, а группы XI и XII - только у 5). Специфика познаётся по контрасту с обыденностью, и только отклонение от неё можно интерпретировать как особое отношение автора к определённому цвету.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ