|

|

||

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-1.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-2.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-3.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-4.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-5.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-6.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-7.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-8.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-9.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-10.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-11.jpg) >

> ![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-12.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-13.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-14.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-15.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-16.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-17.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-18.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-19.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-20.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-21.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-22.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-23.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-24.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-25.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-26.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-27.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-28.jpg)

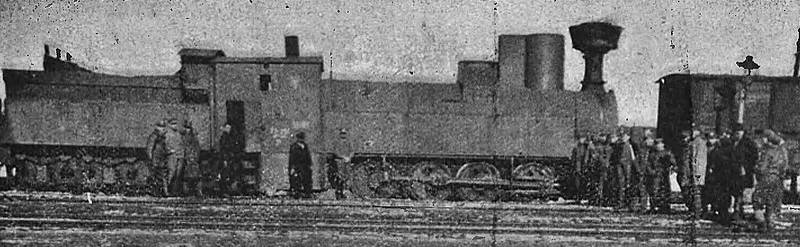

Громобой

Громобой

Lis-Kula

Lis-Kula

Hallerczyk

Hallerczyk

Smok

Smok

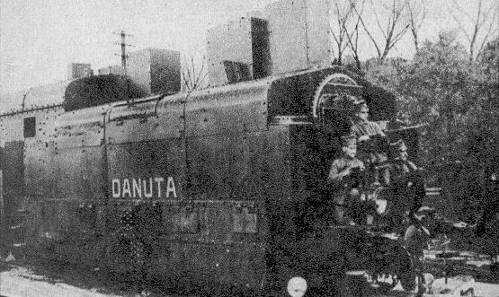

Danuta

Danuta

Pierwszy Marszałek

Pierwszy Marszałek

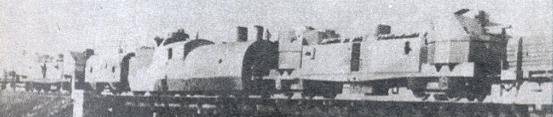

Piłsudczyk

Piłsudczyk

Śmiały

Śmiały

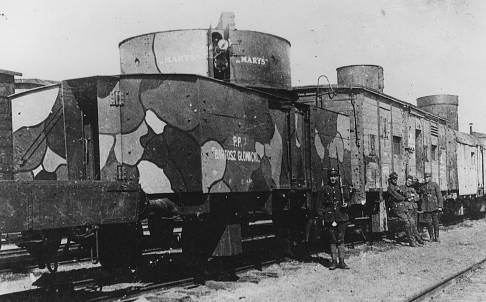

Groźny

Groźny  Bartosz Głowacki

Bartosz Głowacki

M1917

M1917

обр.1915

обр.1915

обр.1910

обр.1910

обр.1909

обр.1909

lgsFH13

lgsFH13

обр.1910

обр.1910

обр.1909

обр.1909

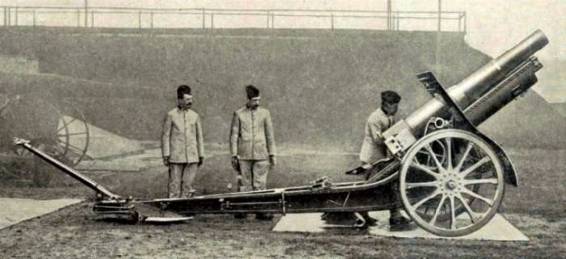

M1878

M1878

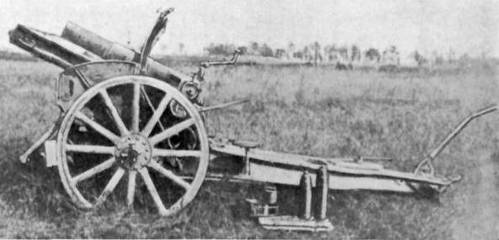

M1913

M1913

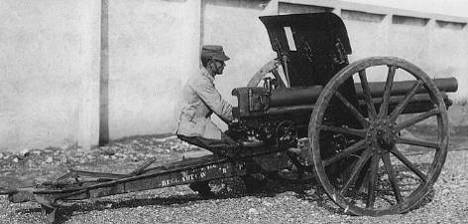

M1878

M1878

M1913

M1913

leFH16

leFH16

leFH 98/09

leFH 98/09

M14

M14

FK16

FK16

FK96na

FK96na

M5

M5

обр.1902

обр.1902

обр.1909

обр.1909

M1897

M1897

M.1906

M.1906

65mm M1906

65mm M1906

M.07

M.07

M.07/12

M.07/12

M.07/12

M.07/12

M1907

M1907

M1914

M1914

M1900

M1900

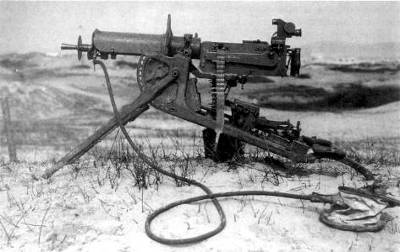

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-29.jpg) Максим обр.1910

Максим обр.1910

Hotchkiss

Hotchkiss

Chauchat

Chauchat

M1895

M1895

M1890C

M1890C

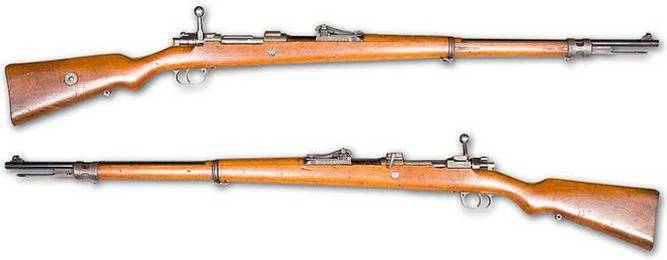

Gw.98

Gw.98

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-30.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-31.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-32.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-33.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-34.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-35.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-36.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-37.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-38.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-39.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-40.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-41.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-42.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-43.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-44.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-45.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-46.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-47.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-48.jpg)

N.24bis

N.24bis

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-49.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-50.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-51.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-52.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-53.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-54.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-55.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-56.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-57.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-58.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-59.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-60.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-61.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-62.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-63.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-64.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-65.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-66.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-67.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-68.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-69.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-70.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-71.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-72.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-73.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-74.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-75.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-76.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-77.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-78.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-79.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-80.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-81.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-82.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-83.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-84.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-85.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29pol/mb1920-29pol-86.png) Границы Польши в 1921 г.

Границы Польши в 1921 г.

|