|

|

||

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-1.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-2.jpg) [НМ]

[НМ]

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-3a.jpg) млн.$US

[ВР]

млн.$US

[ВР]

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-4.jpg) [АМ]

[АМ]

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-17.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-5.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-1.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-2.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-3.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-5.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-6.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-7.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-8.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-9.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-10.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-11.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-12.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-13.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-14.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-15.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-16.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-6.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-7.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-8.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-9.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-10.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-11.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-12.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-13.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-14.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-15.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-16.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-17.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-18.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-19.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-20.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-21.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-22.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-23.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-24.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-25.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-26.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-27.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-28.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-29.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-31.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-30.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-32.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-33.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-34.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-35.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-36.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-37.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-38.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-39.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-40.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-41.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-42.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-43.jpg) Type 96

Type 96

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-44.jpg) Type 45

Type 45

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-45.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-46.jpg) Type 96

Type 96

Type 4

Type 4

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-47.jpg) Type 92

Type 92

Type 14

Type 14

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-49.jpg) Type 95

Type 95

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-50.jpg) Type 90

Type 90

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-51.jpg) Type 94

Type 94

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-52.jpg) Type 41

Type 41

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-53.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-54.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-55.png)

120mm Type 10

120mm Type 10

10cm Type 14

10cm Type 14

Type 88

Type 88

Type 11

Type 11

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-56.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-57.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-58.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-59.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-60.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-61.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-62.jpg) Type 97

Type 97

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-63.jpg) Type 93

Type 93

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-64.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-65.jpg) Type 99

Type 99

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-66.jpg) Type 97

Type 97

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-67.jpg)

Type 10

Type 10

Type 89

Type 89

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-68.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-69.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-70.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-71.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-72.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-73.jpg) Type 96

Type 96

Type 11

Type 11

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-74.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-75.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-76.jpg)

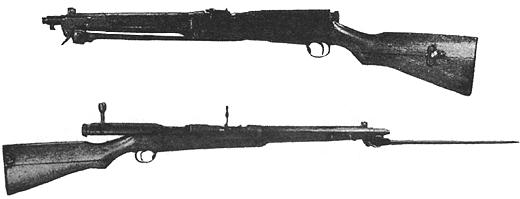

Type 38

Type 38

Type 35

Type 35

Type 30

Type 30

Nambu Type 14

Nambu Type 14

Hino-Komuro

Hino-Komuro

Type 26

Type 26

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-23.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-24.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-25.jpg) SNLF в Шанхае, 1932 г.

SNLF в Шанхае, 1932 г.

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-1.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-2.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-3.jpg) Ki.21-Ia

Ki.21-Ia

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-4.jpg) Ki.21-I

Ki.21-I

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-5.jpg) Ki-21-1

Ki-21-1

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-6.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-7.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-8.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-9.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-10.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-11.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-12.jpg) Ki.2-Ia

Ki.2-Ia

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-13.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-14.jpg) Ki.2-Ib

Ki.2-Ib

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-15.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-16.jpg) Ki.2-IIa

Ki.2-IIa

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-17.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-18.jpg) Ki.2-Iib

Ki.2-Iib

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-19.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-20.jpg) Ki-1-I

Ki-1-I

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-21.jpg) Ki-1-I

Ki-1-I

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-22.jpg) Ki-1-II

Ki-1-II

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-23.jpg) Ki-I-II

Ki-I-II

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-24.jpg) Ki-1-II

Ki-1-II

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-25.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-26.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-27.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-28.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-29.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-30.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-31.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-32.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-33.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-34.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-35.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-36.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-37.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-38.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-39.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-40.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-41.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-42.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-43.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-44.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-45.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-46.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-47.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-48.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-49.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-50.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-51.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-52.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-53.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-54.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-55.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-56.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-57.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-58.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-59.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-60.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-61.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-62.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-63.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-64.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-65.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-66.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-67.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-68.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-69.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-70.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-71.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-72.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-73.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-74.jpg) Ki.15-I

Ki.15-I

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-75.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-76.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-77.jpg) Ki.15-II

Ki.15-II

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-78.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-79.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-80.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-18.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-19.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-20.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-21.jpg)

I

I  II

II

I

I

I

I

II

II

II

II

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-81.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-82.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-83.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-84.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-a-85.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-22.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-26.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-27.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-1.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-28.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-29.jpg) G3M1

G3M1

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-30.jpg) G3M1

G3M1

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-31.jpg) G3M2

G3M2

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-32.jpg) G3M2

G3M2

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-33.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-34.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-35.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-36.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-37.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-38.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-39.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-40.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-41.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-42.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-43.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-44.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-45.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-46.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-47.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-48.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-49.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-50.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-51.jpg) B1M1

B1M1

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-52.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-53.jpg) B1M2

B1M2

B1M1

B1M1

B1M2

B1M2

B1M3

B1M3

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-54.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-55.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-56.jpg) D1A1

D1A1

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-57.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-58.jpg) D1A2

D1A2

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-59.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-60.jpg) A5M1

A5M1

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-61.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-62.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-63.jpg) A5M2

A5M2

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-64.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-65.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-66.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-67.jpg) A5M4

A5M4

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-68.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-69.jpg) A5M4-K

A5M4-K

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-70.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-71.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-72.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-73.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-74.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-75.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-76.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-77.jpg) A2N1

A2N1

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-78.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-79.jpg) A2N2

A2N2

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-80.jpg) A2N3

A2N3

A1N1

A1N1

A1N2

A1N2

1MF3

1MF3

1F4

1F4

C2M2

C2M2

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-81.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-82.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-83.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-84.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-85.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-86.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-87.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-88.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-89.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-90.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-91.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-92.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-93.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-94.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-95.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-96.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-97.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-98.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-99.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-100.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-101.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-102.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-103.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-104.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-105.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-106.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-107.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-108.jpg) E5Y1

E5Y1

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-109.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-110.jpg) E5K1

E5K1

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-111.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-112.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-113.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-114.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-115.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-116.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-117.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-118.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-119.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-120.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-121.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-b-122.jpg)

E1Y1

E1Y1

E1Y2

E1Y2

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-2.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-3.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-4.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-5.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-6.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-7.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-8.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-9.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-10.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-11.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-12.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-13.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-14.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-16.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-17.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-18.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-19.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-20.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-21.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-22.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-23.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-24.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-25.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-26.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-27.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-28.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-29.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-30.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-31.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-32.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-33.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-34.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-35.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-36.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-37.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-38.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-39.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-40.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-41.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-42.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-43.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-44.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-45.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-46.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-47.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-48.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-49.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-50.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-51.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-52.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-53.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-54.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-55.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-56.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-57.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-58.png) Naka 1942

Naka 1942

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-59.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-60.png)

Jura

Jura

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-61.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-62.png) Tama 1941

Tama 1941

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-63.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-64.png)

Tatsuta

Tatsuta

JFS1929

JFS1929

JFS1929

JFS1929

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-65.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-66.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-67.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-68.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-69.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-70.png) Arashio 1938

Arashio 1938

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-71.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-72.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-73.png) Suzukadze 1943

Suzukadze 1943

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-74.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-75.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-76.png) Ariake 1936

Ariake 1936

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-77.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-78.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-79.png) Uranami 1936

Uranami 1936

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-80.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-81.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-82.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-83.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-84.png) Tomozuru 1934

Tomozuru 1934

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-85.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-86.png)

Kaba

Kaba

Hatsuharu

Hatsuharu

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-87.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-88.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-89.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-90.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-91.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-92.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-93.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-94.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-95.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-96.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-98.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-99.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-100.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-101.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-102.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-103.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-104.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-105.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-106.png)

I56

I56

I53

I53

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-107.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-108.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-109.png)

Ro60

Ro60

Ro68

Ro68

Ro30

Ro30

Ro58

Ro58

Ro23

Ro23

Ro15

Ro15

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-110.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-111.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-112.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/jap_au56.gif)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/jap_au117.gif)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-113.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-114.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-115.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-116.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-117.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-118.png)

Toba

Toba

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-119.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-120.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-121.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-122.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-123.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-124.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-125.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-126.jpg) <

< ![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-127.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-128.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-129.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-130.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-131.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-132.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-133.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-134.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-135.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-136.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-137.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-n-138.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-77.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1930-39jap/mb1930-39jap-78.jpg)

|